| Статья написана 31 декабря 2019 г. 15:06 |

Простите за графоманию, уже последняя, не смог удержаться:

|

| | |

| Статья написана 31 декабря 2019 г. 12:35 |

Советские кинозрители познакомились с полетом из пушки (как цирковым аттракционом) в фильме Г. Александрова "Цирк" 1936. В фильме использовали настоящую аттракционную "пушку". Авторами конструкции пушки были Алексей Сирятский, работавший тогда мастером автобусного парка, ему помогали Семен Речицкий — технорук автобазы, Петр Гамза — шофер. "Все они учились на вечернем автомобильном факультете Харьковского железнодорожного института. В 1933 году ребята узнали о выступлении у нас в стране артистов итальянца Уго Цаккети с аттракционами "Гений или безумец" и американца Лейнерта "Человек-снаряд". Основой этих аттракционов были полеты под куполом цирка. Эти выступления иностранных артистов и послужили для Алексея Сирятского, Семена Речицкого и Петра Гамзы толчком для работы по созданию отечественного аттракциона "Из пушки на Луну". Несколько месяцев эта тройка студентов-вечерников провела за расчетами и чертежами, по которым изготовить пушку взялись рабочие и инженеры Харьковского авиаремонтного завода. Через несколько месяцев пушка была готова. В длину она была 6,5 метра, а в диаметре ствола — 1,2 метра. Внутри ствола пушки скользил поршень (патрон). " Первый полет человека из этой "пушки" произошел 26 июня 1933 года на стадионе "Динамо" города Харьков. Через 2 года этот аттракцион шел уже в московском цирке "Сокольники", где его и увидел Г. Александров. Однако надо заметить, что последний кульминационный полет героини Орловой вызывает подозрения. Дело в том, что обычно актеры приземлялись на сетку, схватится руками за трапецию в полете было слишком рискованно. Вероятно, в последней сцене, дублера Орловой просто вытаскивали из пушки стропой, которая видна наверху дула. Точно также как и герой Мартынов, на самом деле летал на двух стропах. https://apotapov777.livejournal.com/25485...

https://kinocomedy.livejournal.com/485350...

|

| | |

| Статья написана 31 декабря 2019 г. 02:29 |

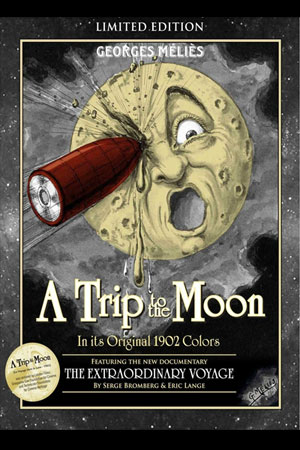

Витебские губернские ведомости. 1900. №17. 22 янв. с.3 *** "Осенью 1897 г. Русской комической оперой /почти что космической оперой/ и опереттой (дирекция М.П. Никитиной, главный режисер А.Э. Блюменталь-Тамарин) в московском театре Шелапунтина была осуществлена постановка оперетки-феерии «Необычайное путешествие на Луну» по роману Жюля Верна (переделка М. Ярона, Л. Гулеева). В ГИМе (Москва) сохранилась афиша этого спектакля. 20, 21 и 25 января 1900 г. представление оперетки-феерии состоялось в Витебске в постановке труппы Н.В. Денисова, о чем сообщалось в «Витебских губернских ведомостях». Как известно, в 1902 г. на этот же сюжет был снят первый научно-фантастический фильм в истории кинематографа "Путешествие на Луну / Le voyage dans la lune." Короткометражная фарсовая комедия, пародирующая сюжеты романов Жюля Верна «Из пушки на Луну» и Герберта Уэллса «Первые люди на Луне». Поставлена режиссёром Жоржем Мельесом по собственному сценарию, на созданных им декорациях, на его частной студии и силами его актёрской труппы."

*** Как это связано с "русским Жюль Верном" А. Беляевым? Анна Андриенко. Неизвестный Александр Беляев. Театральные Заметки. А. Беляев (под псевдонимом В-la-f.) "У передвижников" Это не только "передвижники", но и "подвижники". Есть что-то, поистине, "подвижническое" в той глубокой преданности, с которой они служат любимому искусству. Возить весь сложный реквизиторский скарб, все декорации быть одновременно и первым артистом, и последним плотником, обращать внимание и филигранно отделывать каждую мелочь в обстановке, каждую фразу в исполнении, -- разве это не подвижничество "ad majorem gloriam artis"? И "подвижничество" приносит добрые плоды. Обладая скромным бюджетом, но блистая талантами отдельных исполнителей, "передвижники" сумели создать поистине художественную драму. 8-го января в зале Благородного co6paния состоялся первый спектакль передвижников -- "Одинокие". Ансамбль не оставляет желать ничего лучшего. В отделке мелочей можно скорее упрекнуть в "перехвате" (напр., сцена смеха пастора с Фокератом), чем в "недохвате"... Но с пониманием и обрисовкой героев Гауптмановской пьесы я не согласен. Прежде всего, Иоганн (Гайдебуров). "Одухотворенное лицо" -- Иоганн по ремарке Гауптмана. "Одухотворенное лицо" в широком смысле, "одухотворенность" -- весь его нравственный облик. Ну, а Иоганн -- Гайдебуров? Вы видали это лицо? Брюзга и капризник. И когда Иоганн -- Гайдебуров отвечает Кэте, что он не может говорить с ней о домашних счетах, так как его интересуют лишь общечеловеческие интересы, Иоганн кажется просто недалеким. Это не мешает ему быть симпатичным малым. Если бы Браум и Кэте слушали внимательно его писания, -- он был бы вполне счастливым и, наверно, не чувствовал бы себя одиноким. Иоганну Гайдебурова не много надо, "чуточку внимания". Иоганну Гауптмана -- неизмеримо много: не только союз телес, но союз душ, свободных, равных взаимно понимающих. А Анна Мар? Право же, она очень, очень симпатичная барышня. Кажется, русская курсистка, а, может быть, сельская учительница. Такая милая, такая простая, чуть-чуть кокетливая. Да не Лилька ли это из Gaudeamus? Нет, не Лилька, все-таки, умней, и на философском факультете. И только, а в остальном, Лилька, как Лилька, но не Анна Мар, не эта "новая женщина", с широким размахом, свободным сердцем, равная подруга мужчины в умственной жизни, сохранившая и всю прелесть женственности. Браум Авлов просто легкомысленный юноша, настроенный немного пессимистически. Право, Браум гораздо глубже и серьезнее и для него все эти проклятые вопросы о цели не только средство отлынивать от работы. Старики Фокераты не дурны, в особенности, -- она. Пастор великолепно загримирован, но не выдерживает тона, часто переходя с своих 72-х лет на ясный, твердый голос молодого человека. "Дрожи" побольше. Ну, а Кэте не достает мягкости. Г-жа Скарская с той "искоркой" темперамента, в отсутствии которой упрекает Иоганн Кэте. А у Кэте -- Скарской эта искорка так и прорывается. Не лучше ли было бы поменяться ролями с г-жой Дымовой? Публики было много, чему можно только порадоваться: и за публику, и за передвижников. "Смоленский вестник". -- Смоленск. -- 1911. -- No 7. -- С. 3 Комментарии В библиографии Александра Серафимовича не упомянуты произведения с 1905 по 1914 годы. Дальше, особенно после письма Ленина Серафимовичу перечислено наверное почти все. Неизвестная рецензия А. Беляева позволяет найти текст неизвестной пьесы А. Серафимовича, которая позволяет найти информацию о неизвестной постановке первого частного театра Корша и антрепризе Д.И. Басманова, среди актеров которой играла Мария Михайловна Блюменталь-Тамарина, которая с 1933 года играла в Малом театре, и была одной из первых 13 человек, удостоенных звания Народного артиста СССР (1936). На признание великолепной игры Марии Михайловны не повлияли даже война и две революции: 18 января 1912 года было чествование 25-летия сценической деятельности М.М. Блюменталь-Тамариной, а в 1936 отмечали 50-летний юбилей. *** Мари́я Миха́йловна Блюмента́ль-Тама́рина (урождённая Климова; 1859, Санкт-Петербург — 1938, Москва) — русская и советская актриса театра и кино. Народная артистка СССР (1936). Муж (с 1878) — Александр Эдуардович Блюменталь-Тамарин (ум. 1911), актёр. Сын — Всеволод Александрович Блюменталь-Тамарин (1881—1945), актёр, заслуженный артист РСФСР (1926). *** А. Исбах (Витебск). Путешествие на Луну.1919

|

|

|

облако тэгов

облако тэгов